Empire ottoman

L'Empire ottoman, est un empire, qui a existé de 1299 à 1922. Il a laissé la place, entre autres, à la République de Turquie.

Recherche sur Google Images :

Source image : recherches-sur-le-terrorisme.com Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |

Page(s) en rapport avec ce sujet :

- Les événements qui ont concerné l'empire ottoman au XVIe siècle... Divan : conseil des ministres, présidé par le sultan ou le grand vizir.... (source : publius-historicus)

- Il s'empara d'Andrinople (actuelle Edirne), et fit d'Andrinople la Capitale de l'Empire Ottoman. Sultan Murat a mis en place une administration centralisé à ... (source : planet-turquie-guide)

- Il prend le titre de sultan et mettra en place les bases de l'administration ottomane. Enfant de : Orhan Ier Sultan d'Empire Ottoman (entre 1359 et 1389)... (source : insecula)

|

????? ????? ???????? |

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

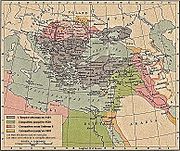

Carte de l'Empire ottoman à son apogée, en 1683

|

||||||

|

Informations générales |

||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Statut | Sultanat | |||||

| Capitale | Söğüt (1299-1326) Bursa (1326-1365) Edirne (1365-1453) İstanbul (1453-1922) |

|||||

| Langue (s) | Turc ottoman | |||||

| Religion (s) | {{{religion}}} | |||||

| PIB | {{{pib}}} | |||||

| PIB/hab. | {{{pib hab}}} | |||||

| Monnaie | Akçe, kuruş, livre | |||||

| Fuseau horaire | {{{fuseau horaire}}} | |||||

| Dom. internet | {{{domaine internet}}} | |||||

| Ind. tél. | {{{indicatif téléphonique}}} | |||||

| {{{infgen1 titre}}} | {{{infgen1}}} | |||||

| {{{infgen2 titre}}} | {{{infgen2}}} | |||||

| {{{infgen3 titre}}} | {{{infgen3}}} | |||||

| {{{infgen4 titre}}} | {{{infgen4}}} | |||||

| {{{infgen5 titre}}} | {{{infgen5}}} | |||||

|

Population |

||||||

| ∼ 35 000 000 hab. au maximum | ||||||

| {{{population2}}} | ||||||

| {{{population3}}} | ||||||

| {{{population4}}} | ||||||

| {{{population5}}} | ||||||

|

Superficie |

||||||

| ∼ 5 500 000 km² (1680) | ||||||

| {{{superficie2}}} | ||||||

| {{{superficie3}}} | ||||||

| {{{superficie4}}} | ||||||

| {{{superficie5}}} | ||||||

|

Histoire et événements |

||||||

| 1299 | Conquête de Bilecik | |||||

| 17 novembre 1922 | Partition | |||||

| 24 juillet 1923 | Création de la Turquie | |||||

| 3 mars 1924 | Abolition du califat | |||||

| {{{evt5}}} | ||||||

| {{{evt6}}} | ||||||

| {{{evt7}}} | ||||||

| {{{evt8}}} | ||||||

| {{{evt9}}} | ||||||

| {{{evt10}}} | ||||||

| {{{evt11}}} | ||||||

| {{{evt12}}} | ||||||

|

Pouvoir exécutif |

||||||

| {{{titre leaderA}}} | ||||||

| {{{leaderA1}}} | ||||||

| {{{leaderA2}}} | ||||||

| {{{leaderA3}}} | ||||||

| {{{leaderA4}}} | ||||||

| {{{leaderA5}}} | ||||||

| {{{titre leaderB}}} | ||||||

| {{{leaderB1}}} | ||||||

| {{{leaderB2}}} | ||||||

| {{{leaderB3}}} | ||||||

| {{{leaderB4}}} | ||||||

| {{{leaderB5}}} | ||||||

| {{{titre leaderC}}} | ||||||

| {{{leaderC1}}} | ||||||

| {{{leaderC2}}} | ||||||

| {{{leaderC3}}} | ||||||

| {{{leaderC4}}} | ||||||

| {{{leaderC5}}} | ||||||

| {{{titre leaderD}}} | ||||||

| {{{leaderD1}}} | ||||||

| {{{leaderD2}}} | ||||||

| {{{leaderD3}}} | ||||||

| {{{leaderD4}}} | ||||||

| {{{leaderD5}}} | ||||||

| {{{titre leaderE}}} | ||||||

| {{{leaderE1}}} | ||||||

| {{{leaderE2}}} | ||||||

| {{{leaderE3}}} | ||||||

| {{{leaderE4}}} | ||||||

| {{{leaderE5}}} | ||||||

|

Pouvoir législatif |

||||||

| {{{parlement}}} | ||||||

| {{{parlement1}}} | ||||||

| {{{parlement2}}} | ||||||

| {{{parlement3}}} | ||||||

| {{{parlement4}}} | ||||||

| {{{parlement5}}} | ||||||

|

|

||||||

|

|

|

|---|---|

|

|

| Turquie pré-ottomane jusqu'au XIIIe siècle |

|

| Asie mineure et Thrace Époque hellénistique |

jusqu'en 189 av. J. -C. |

| Période romaine | 189 av. J. -C. –1453 |

| Seldjoukides | Xe siècle–XIIIe siècle |

| Sultanat de Rûm | 1060–1327 |

| Époque des beylicats | XIIIe siècle |

| Empire ottoman (1299–1923) | |

| 1299–1453 | |

| 1453–1683 | |

| 1683–1827 | |

| Déclin | 1828–1908 |

| Dissolution | 1908–1922 |

| République de Turquie (depuis 1919) | |

| Guerre d'indépendance | 1919–1923 |

| 1923–1945 | |

| depuis 1945 | |

L'Empire ottoman (Osmanlı İmparatorluğu en turc moderne), est un empire, qui a existé de 1299 à 1922 (soit 623 ans). Il a laissé la place, entre autres, à la République de Turquie. Fondé par un clan turcique oghouze en Anatolie occidentale, l'Empire ottoman s'étendait au faîte de sa puissance sur trois continents : toute l'Anatolie, le haut-plateau arménien, les Balkans, le pourtour de la mer Noire, la Syrie, la Palestine, la Mésopotamie, la péninsule Arabique et l'Afrique du Nord (à l'exception du Maroc).

Histoire

Les débuts

Fondation

L'Empire ottoman est fondé par une famille issue des Kayı, l'une des vingt-quatre tribus turciques oghouzes, qui avaient conquis l'Anatolie au XIe siècle, au détriment de l'Empire byzantin. Pendant que le premier sultanat turc des Seldjoukides se décompose, cette tribu monte en puissance sous le règne d'Osman Ier (Othmane, ??????? en arabe, Osmanlı en turc et Ottoman en français de l'époque). En 1299, Osman Ier conquiert la ville byzantine de Mocadène, actuellement Bilecik. Cette date marque le commencement de l'Empire ottoman et le début de la constitution de la première véritable armée ottomane. Jusqu'à sa mort en 1326, Osman Ier conquiert plusieurs autres villes et places fortes byzantines, mais aussi certaines principautés turques voisines.

Expansion vers l'Europe

Ses successeurs continuent sa politique d'expansion. L'Empire ottoman conquiert Gallipoli, son premier territoire européen, en 1347, puis couvre à travers les Balkans. En 1389, la victoire décisive à la bataille du champ des Merles en Serbie, dans l'actuel Kosovo, marque la fin de l'existence des royaumes serbes. La Serbie est définitivement annexée par les Ottomans après la chute de Smederevo, en 1459. En 1453, commandées par le sultan Mehmet II, les armées ottomanes provoquent la chute de Constantinople et mettent fin à l'Empire byzantin, établissant ainsi la domination de l'empire sur la partie à majorité chrétienne de la Méditerranée orientale. Plusieurs croisades européennes sont écrasées à Nicopolis et Varna.

Apogée

Un nouvel empire

Les Ottomans nomment les populations chrétiennes Roumis, en référence à leur origine issue de l'Empire romain d'orient. L'Empire établit ensuite progressivement sa souveraineté sur toute la partie à majorité musulmane du monde méditerranéen. Les communautés sont organisées selon le dispositif des millet.

Les sultans ottomans voient leur titulaire s'enrichir au XVe siècle du vieux titre turc de khan, de celui, iranien, de padichah, puis de celui de calife au XVIe siècle, c'est-à-dire successeur de Mahomet et chef de l'oumma, la communauté musulmane. Le contrôle qu'ils exercent sur leurs terres est variable ; les provinces lointaines de Tunis et d'Alger ou le khanat de Crimée jouissent d'une large autonomie. Certains États à majorité chrétienne, comme les anciennes principautés roumaines de Valachie, Moldavie et , pour un temps, la Transylvanie, payent au sultan un tribut aux XVe siècle-XVIe siècle, mais ne deviennent pas pour tout autant provinces ottomanes, comme le montrent par erreur la majorité des ouvrages occidentaux. Enfin en Afrique, l'Égypte et son khédive, théoriquement soumis au sultan ottoman, mènent en fait une politique indépendante, allant quelquefois jusqu'à lui faire la guerre.

L'Empire ottoman est organisé selon le dispositif des millet. Les populations chrétiennes des Balkans, de l'Anatolie, de Syrie et d'Égypte fournissent à l'Empire (le plus fréquemment par la conscription forcée des jeunes garçons) son principal corps militaire, celui des janissaires (mot dérivé du turc yeniçeri «nouveau soldat»), institué au XIVe siècle par le sultan Orhan. De nombreux chrétiens pauvres (Slaves, Grecs, Arméniens, etc. ) se convertissent à l'islam pour ne plus payer le haraç, la capitation dont les non-musulmans doivent s'acquiter. Ils deviennent Ottomans mais revendiquent une ascendance différente.

L'âge d'or

L'éducation, les techniques et les universités ottomanes étaient admirées à la fin du Moyen-âge. Ces universités se tenaient mutuellement au courant des découvertes occidentales. L'amiral Piri Reis a ainsi pu faire une copie de la carte de l'Amérique de Christophe Colomb, celle-ci ayant été perdue, elle devint la plus ancienne carte du continent. De grandes forces vives, autant intellectuelles que financières, vinrent renforcer la Grande Porte. On peut citer les migrations et installations des juifs sépharades, fuyant l'Espagne répressive de l'Inquisition, puis des Morisques andalous.

En 1517, Sélim Ier conquiert l'Égypte et met fin au sultanat mamelouk. Le calife abbasside Al-Mutawakkil III est emmené à Istanbul comme otage, et aurait cédé son titre de Commandeur des croyants (Emir al-mumimin). Sélim revendique alors une primauté honorifique dans l'islam et prend le titre de calife, ou «successeur du Prophète». Moins d'un siècle après avoir mis fin à l'Empire byzantin moribond, les Turcs ottomans prennent la succession de la dynastie arabe des Abbassides.

Au XVIe siècle, sous le règne de Soliman le Magnifique, les armées ottomanes parviennent jusqu'à Vienne en 1529 et 1532, dont elles font le siège en vain. Cette avancée marque la limite de l'expansion de l'Empire en Occident (comme Aden en fixera la limite au sud).

De 1533 à 1536, l'Empire ajoute l'est de l'Anatolie, l'Azerbaïdjan et le Yémen. Les corsaires turcs installés à Alger prennent Tunis aux Hafsides en son nom en 1534, puis la perdent face aux troupes de Charles Quint. Le pacha turc de Tripoli prend Kairouan en 1557 et Tunis est reconquise, définitivement cette fois, en 1569.

L'Empire crée une flotte militaire, tente de s'imposer en Méditerranée au détriment des cités italiennes et y parvient un moment. La défaite navale de Lépante en 1571, devant les flottes espagnole et vénitienne, met fin à sa suprématie. Réorganisée par Sokullu Mehmed pacha, la flotte ottomane restera certes ensuite une puissance importante, et les possessions vénitiennes (Chypre et des îles en mer Égée) rejoindront progressivement l'Empire mais une partie encore plus importante du commerce méditerranéen était sous le contrôle de Venise, de Gênes, du Portugal et de l'Espagne[1].

L'Empire trouve sa place dans le jeu diplomatique européen où il est un allié respectant les traditions de la France, dans une alliance de revers contre les Habsbourgs, dès le règne de François Ier.

Une puissance mondiale contestée

La mort de Soliman le Magnifique en 1566 marque la fin de l'âge d'or ottoman. La superficie de cet empire était de 14 893 000 km² en 1566. L'irruption des Portugais dans l'océan Indien détourne vers l'Atlantique une grande partie du commerce des Indes, et les expéditions ottomanes contre Goa et Mascate n'arriveront pas à les en déloger. Cependant, le commerce du Levant reprendra à la fin du XVIe siècle.

L'Empire ottoman a toujours les moyens de grandes expéditions sur mer (conquête de Chypre en 1570 et de la Crète en 1669) et sur terre, contre les Autrichiens et les Russes. Moscou est incendiée en 1571, Vienne, capitale des Habsbourg d'Autriche, assiégée en 1683. L'empire croit avoir toujours une vocation mondiale. Sokullu Mehmed pacha, Grand Vizir de Selim II, débute un projet de canal à Suez et entre la Volga et le Don. Cela n'aboutira pas.

Dans l'Europe du Sud, une coalition d'états compte alors vaincre l'Empire ottoman sur les mers, dans la mesure où elle ne le peut sur les terres. À Lépante, envoyé par le Roi Philippe II d'Espagne, une flotte coalisée (États Pontificaux, Venise et Espagne) affronte la grande flotte turque, connue invincible. En 1571, Lépante voit la destruction de plus de 250 galères turques. Mais c'est une victoire sans lendemain, qui ne touche pas aux bases de la puissance turque. Le Grand Vizir ottoman dira à un ministre vénitien durant des négociations : «En vous prenant Chypre, nous vous avons coupé un bras. En envoyant par le fond notre flotte, vous nous avez coupé la barbe.» En 1573, la flotte ottomane reconstituée pousse les Vénitiens à la paix. Cela permet au sultan de tourner ses ambitions sur l'Afrique du Nord.

Les frontières ottomanes ne changent guère entre 1566 et 1683. Les guerres finissent sur des statu quo et les victoires de Soliman le Magnifique apparaissent un glorieux passé. Les Séfévides de Perse repoussent les assauts turcs. Dans les régions danubiennes, l'empire doit faire face à la puissance rivale de l'Autriche ainsi qu'à l'insoumission des principautés roumaines sous Michel le Brave (1593-1601). Le Liban se rend provisoirement indépendant sous l'émir druze Fakhr-al-Din II (1590-1613).

En 1595 la superficie de l'empire est de 19 000 000 km².

Sur les champs de bataille, l'armée ottomane, ou plutôt, comme l'appellent les chroniqueurs turcs, "l'armée de l'islam"[2], reste une puissance impressionnante. Des forces nombreuses, ce qui suppose une logistique énorme, des janissaires d'élite, et toujours des légions de soldats armés d'arquebuse ou de fusils. La Longue Guerre contre l'Autriche (1593-1606), a demandé de grandes ressources humaines aux Ottomans. Leur population forte de trente millions d'habitants va leur permettre de soutenir de vastes efforts de guerre. Mais le retard économique et technique face à l'Occident commence à se faire sentir.

Le début du déclin

Le temps des troubles

En 1648 et 1656, une période se démarque alors : le Sultanat des Femmes. En réalité, la majorité des Sultans de cette période ont peu de pouvoir. Le harem impérial, dirigé par la mère du Sultan, dirige en fait le pouvoir politique. La première aurait été Nurbanu, véritable maîtresse de l'Empire dans les années 1530. Le Vénitien Baylo Andrea Giritti décrit la «Femme Sultan» Hürrem Sultan (Roxelane) comme une femme au pouvoir extraordinaire et pourvue d'une force de caractère rare. Lors de la succession d'Ibrahim Ier (1640-1648), le harem impérial est le théâtre d'un conflit généralisé entre certaines concubines et la mère de Mehmed IV, le successeur d'Ibrahim. Finalement, le temps des femmes sultans se termine avec le meurtre de Turhan Hatice, en 1651, commandité par Kösen Sultan, sa sœur dite «de rang».

Une petite renaissance

Finalement, cette période voit l'apparition d'un contre pouvoir, celui des Grands Vizirs, avec les élections comme Grands Vizirs des membres de la famille Köprülü. Entre 1656 et 1703, ils entament une restructuration de l'Empire et de sa grandeur. Mehmed Pacha Köprülü débute par réformer l'armée. Par la suite, son fils, et successeur, supprime le pouvoir des «femmes sultans». Le vizirat Köprülü a profité de la baisse du pouvoir des sultans pour mener à bien leur désir de pouvoir et de gloire. C'est en particulier au niveau militaire qu'ils réussissent à redorer le blason terni des Ottomans. Leur pouvoir est restauré en Transylvanie, la Crète est totalement conquise en 1669, la Podolie est prise aux Polonais en 1676. Cette période de conflit continu est prolongée avec le vizirat de Kara Mustafa (toujours un Köprülü, mais adopté par la famille) qui déclenche une guerre avec les Autrichiens en ne renouvelant pas la paix de Vasvár conclue en 1664. Il assiège Vienne en 1683. Finalement, le roi Jean III Sobieski de Pologne bat les Turcs. Le pouvoir des Köprülü est alors presque tombé avec l'assassinat de Kara Mustafa par ses janissaires. L'alliance chrétienne de la Sainte Ligue finit par vaincre les Turcs ainsi qu'à leur imposer le Traité de Karlowitz en 1699. Pour la première fois, l'Empire Ottoman perd des territoires dont la Hongrie, qu'il avait repris, mais aussi la Banat. Économiquement ruiné, militairement asphyxié par ses ennemis, il s'enfonce dans une période de stagnation.

Seuls deux sultans auront su marquer leur temps par leur propre pouvoir : Murad IV (1612-1640) qui reprend Erevan en 1635 et Bagdad en 1639, au grand dam des Séfévides, et Mustafa II (1695-1703), qui mena les Ottomans dans la guerre contre les Habsbourgs pour finalement être vaincu à la Bataille de la Zenta (11 septembre 1697).

L'empire assiégé

Durant cette période de stagnation, une partie des territoires danubiens est cédée à l'Autriche. Des territoires comme l'Algérie ou l'Égypte deviennent de plus en plus indépendants vis à vis du Sofa d'Istanbul. Sur leur frontière nord, vers l'Ukraine actuelle, les Ottomans font reculer la Russie impériale sous Pierre le Grand, mais ils subissent une série de défaites cuisantes sous le règne de Catherine II de Russie, qui envoie sa flotte en mer Egée et s'empare de la Crimée en 1782.

Cette période se définit par une tentative, de la part des Sultans et des Vizirs, de réformer leur Empire en déliquescence. L'Ère des Tulipes (Lâle Devri en turc), ainsi appelée en hommage à l'amour que portait le sultan Ahmet III à la plante, semble une sorte de retour de l'Empire Ottoman sur le devant des scènes européennes, autant économiques que politiques. Tandis qu'une guerre contre Venise vient d'être à nouveau perdue en 1718, et que l'Empire s'est vu humilié au traité de Passarowitz la même année, Ahmet III tente de nouvelles réformes envers le peuple : les taxes sont moins fortes, l'image de l'Empire est redorée, et des entreprises, identiques aux manufactures européennes, sont créées. Il tente aussi de moderniser l'armée avec des conseillers européens.

En 1730, un Janissaire d'origine albanaise, Patrona Halil, fomente un complot contre le sultan Ahmet III. Ce dernier n'avait pas suivi les propositions de réformes proposées par Halil. Face à cela, Patrona Halil et d'autres janissaires proclame Mahmud Ier sultan. Ahmet III aura eu le temps de faire exécuter Halil mais doit quitter le pouvoir après cette insurrection.

Un autre problème s'installe, en 1731, sur la situation déjà mauvaise de l'Empire Ottoman, celui du Caucase. Les Russes puis les Perses, en viennent en réclamer la suzeraineté. D'un côté, les Russes se disent légitimes de ces territoires car habités par d'anciens Cosaques ; de l'autre, les Perses les réclament car ayant jadis été sous leur domination. En effet, estimant que la plus grande population cosaque habitant en Russie, il paraît normal pour l'Empire russe de les réunir. Ces Circassiens (autre nom pour les habitants du nord du Caucase), seraient en fait d'anciens cosaques immigrés d'Ukraine. Cette politique de l'ethnicité ne plait pas à la Sublime Porte, qui ne conçoit pas sa politique ainsi. Face à cela, les Russes menacent l'Empire Ottoman et finalement, engagent une nouvelle guerre russo-turque qui durera de 1735 à 1739. Les Russes marchent sur la Crimée et les principautés danubiennes (Valachie et Moldavie). Durant cette guerre, le commandant russe Von Münnich écrase les Tatars vassaux des ottomans puis passe le Dniestr. Il conquiert aussi la Bessarabie. La Russie n'a jamais tout autant contrôlé de terres jadis ottomanes.

Profitant de la situation complexe des Ottomans, le nouveau shah de Perse, Nâdir Shâh, s'attaque à la Sublime Porte. Il ménage finalement le sultan en conquérant des villes précieuses ou des provinces importantes (Bagdad ou l'Arménie) puis les échangent contre celles qui lui semblent plus intéressantes. Nâdir Shâh n'hésite pas à conquérir Bagdad ainsi qu'à la rendre aux Ottomans en échange de l'Arménie et de la Géorgie. En 1735, il signe un traité avec les Russes, qui, parmi d'autres termes, met fin à sa guerre contre les Ottomans.

La puissance des Janissaires

La puissance de l'empire est de plus en plus de façade. Sa décadence devient évidente au XVIIIème siècle, sous le règne de Mustafa III. Quand son vizir, Ragihb Pasha, meurt en 1763, il décide de régner seul. Médiocre politicien, il ne sait pas non plus s'attacher de bons conseillers ou commandants militaires. Face à cela, les janissaires arrivent à s'imposer et bloquent l'ensemble des réformes voulues par le sultan. Ce n'est pas la première intervention de ces soldats d'élite dans la politique, dans la mesure où ils avaient déjà déposé ou tué quatre sultans, Mustafa Ier, Osman II, Ibrahim Ier et Mehmed IV, au cours du XVIIe siècle. Le pouvoir de ce corps de troupe va alors ne faire que grandir. Voltaire le compara à un «gros ignorant». Abdülhamid Ier, frère de Mustafa, ne peut empêcher l'annexion de la Crimée tatare par l'Empire russe de Catherine II en 1782. Désormais, la mer Noire n'est plus sous le contrôle total des Ottomans. Dans cette série des règnes destructeurs pour l'Empire, celui de Sélim III, successeur du précédent, s'illustre par l'apogée du pouvoir des janissaires qui, n'acceptant pas ses idéaux réformateurs, se révoltent et l'assassinent en 1807.

Le déclin et la chute

Tentative de modernisation

Au XIXe siècle, l'Empire — surnommé «l'homme malade de l'Europe» par le ministre anglais Palmerston — diminue territorialement, mais entame un processus de modernisation pour retrouver sa puissance et sa prospérité d'antan. Cette période commence en 1808 avec la charte de l'Union (Sened-i Ittifak) signée entre le sultan et les chefs féodaux et qui confirme le pouvoir de ces derniers face à l'administration centrale. Vient ensuite l'édit de Tanzimat (Tanzimat Fermani) en 1839 où l'administration centrale annonce des mesures législatives dans l'objectif de moderniser l'empire. Durant cette période, des pays européens tels que la France et le Royaume-Uni ont énormément influencé l'Empire ottoman. Une autre réforme entreprise à cette époque est l'abolition de l'esclavage en 1847. Cette période de réformes qui est nommée «Tanzimat» se poursuit par la Ire Constitution monarchique du 23 novembre 1876.

En 1830, la Grèce, soutenue par les puissances occidentales, obtient son indépendance. Le gouverneur de l'Égypte, Méhémet Ali, se comporte comme un souverain indépendant et obtient que son fils lui succède, ce qui forme un précédent. La France envahit l'Algérie. L'Empire ne fait face à l'expansion de la Russie que parce que le Royaume-Uni et la France le protègent, surtout au cours de la guerre de Crimée. "Protection" coûteuse : la France s'empare de l'Algérie puis de la Tunisie, l'Angleterre de l'Égypte, indépendante de fait depuis le début du XIXe siècle.

La guerre de Crimée a révélé la faiblesse financière de l'empire : pas de vrai budget, des rentrées fiscales irrégulières, un endettement croissant. Les finances et douanes de l'empire passent sous la tutelle de la Banque impériale ottomane, créée en 1863 et dirigée par un consortium franco-anglais[3].

L'Empire est incapable d'empêcher l'indépendance des pays des Balkans, sauf un petit territoire en Thrace orientale autour de Constantinople.

La chute

En 1913, la défaite de la seconde guerre balkanique amène les Jeunes-Turcs (Parti Union et Progrès) au pouvoir. Leur volonté de relever l'empire les entraîne dans l'alliance de l'Allemagne. En 1914, ils déclarent la guerre à l'Entente, et entreprennent de grandes offensives vers l'Égypte et le Caucase. Ce sont des échecs : l'empire n'a pas les moyens de sa politique, il est ravagé par les épidémies et les famines. L'appel à la guerre sainte, lancé par le sultan comme calife de l'islam, a peu d'échos.

En 1915, le noyau du parti organise, sous le commandement du ministre de l'Intérieur Talaat Pacha, une politique de déportation et de massacre contre les Arméniens ottomans, politique nommée génocide arménien, faisant entre 800 000 et 1 500 000 morts selon la majorité des historiens, et entre 300 000 et 500 000 victimes selon l'État turc actuel, qui refuse le terme «génocide» et préfère plutôt parler de massacres[4]. La culpabilité de Talaat, Enver Pacha et autres dirigeants Jeunes-Turcs, a bien été reconnue par la justice ottomane qui les a condamnés à mort par contumace en juillet 1919, mais ce verdict a été annulé ensuite par la réaction nationale turque. En réalité, certains considèrent qu'il s'agit du premier génocide du XXe siècle : les deux tiers de la population arménienne de l'Empire ottoman furent exterminés sans que les puissances occidentales n'interviennent.

La Première Guerre mondiale achève son démembrement car l'Empire ottoman, allié aux Austro-Hongrois ainsi qu'aux Allemands, se trouve dans le camp des vaincus. A la suite du traité de Sèvres, ses territoires arabes (Syrie, Palestine, Liban, Irak, Arabie) sont positionnés par décision de la Société des Nations sous mandat britannique et français (voir accord Sykes-Picot). La côte égéenne est occupée par les Grecs et les Italiens.

Vers la république

L'effondrement de l'empire éveille le sentiment national turc. Les anciens combattants se rassemblent autour du maréchal Mustafa Kemal Atatürk, qui chasse les Européens d'Anatolie et s'impose comme chef du gouvernement, reléguant le sultan à un rôle honorifique. En 1922, il abolit l'Empire ottoman et fonde en 1923 sur le territoire restant, l'Anatolie et la Thrace orientale, la Turquie moderne ou la République de Turquie, État successeur de l'Empire ottoman. En 1924, il met fin au califat, dernière trace des institutions impériales.

Organisation

Provinces

Culture

Notes et références

- ↑ Louis Gardet, Les Hommes de l'Islam : approche des mentalités, Editions Complexe, 1999, 445 p. (ISBN 2870271298) , p. 287

- ↑ Evliya Tchelebi, "La Guerre des Turcs", Sindbad, Actes Sud, 2000

- ↑ André Autheman, "La Banque impériale ottomane", Comité pour l'Histoire économique de la France, 1996

- ↑ Génocide arménien : Erevan ménage la Turquie, 24 avril 2009, L'Express. fr. Consulté le 1er février 2009

Annexes

Liens externes

- (fr) Carte et histoire de l'Empire Ottoman

- (fr) Carte de l'Empire ottoman et de l'Europe en l'an 1600

- (fr) Leçon Inaugurale de Gilles Veinstein au Collège de France ; Chaire d'histoire turque et ottomane (14 pages, PFD) Vendredi 3 décembre 1999

Bibliographie

- Ouvrages généraux

- Empire ottoman, Yves Ternon (historien des génocides), éditions du Félin.

- Histoire de la Turquie, Ibrahim Tabet, L'A.

- Halil Inalcik et Donald Quatært, An economic and social history of the Ottoman empire : 1300-1914, Cambridge, Cambridge University Press, 1994

- Dimitri Kitsikis, L'Empire ottoman, Presses universitaires de France, 3e éd., 1994

- Robert Mantran (dir. ), Histoire de l'empire ottoman, éd. Fayard, 1989

- Jean-Paul Roux, Histoire des Turcs, éd. Fayard, 2000

- Stanford Jay Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, deux volumes, Cambridge University Press, 1976-1977. Le premier volume a été traduit en français : Histoire de l'Empire ottoman et de la Turquie, Horvath, 1983

- Id., Studies in Ottoman and Turkish History : A Life with the Ottomans, Istanbul, Isis Press, 2000

- Monographies

- Paul Dumont et François Georgeon, Vivre ensemble dans l'Empire ottoman. Sociabilités et relations intercommunautaires. XVIIIe ‑ XIXe siècles, éd. L'Harmattan 1997

- Edward J. Erickson (lieutenant-colonel), The Sultan's Army : A History of the Ottoman Military, 1300-1923, Londres, Routledge, 2006

- Daniel Goffman, The Ottoman empire and early modern Europe, Cambridge University Press, 2002

- Bernard Lewis, Istanbul et la civilisation ottomane, éd. Jean-Claude Lattès, 1990

- Nicolas Vatin et Gilles Veinstein, Le Sérail ébranlé. Essai sur les morts, dépositions et avènements des sultans ottomans (XIVe- XIX e{{{5}}} siècles) , éd. Fayard, 2003

- Nicolas Vatin et Gilles Veinstein (dir. ), Insularités ottomanes, Maisonneuve et Larose / Institut français d'études anatoliennes, 2004

- Robert Mantran, Histoire d'Istanbul, éd. Fayard, 1996

- Gilles Veinstein, Les Ottomans et la mort. Permanences & mutations, Brill, Leyde, 1996

- XVe au XVIIIe siècle

- M. Berindei et Gilles Veinstein, L'Empire ottoman et les Pays roumains. 1544-1545, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales / Harvard Ukrainian Research Institute, Paris-Cambridge, 1987

- Fernand Braudel, "La Méditerranée au temps de Philippe II ", A. Colin, 1949.

- André Clot, Mehmed II le conquérant de Byzance, éd. Perrin, 1990

- Halil Inalcik, The Ottoman Empire. The Classical Age : 1300-1600, Londres, éd. Weldenfeld and Nicolson, 1973

- Steven Runciman, La Chute de Constantinople, éd. Tallandier, coll. «Texto», 2007

- Gilles Veinstein, État et société dans l'Empire ottoman. La terre, la guerre, les communautés, Londres, éd. Variorum, 1994

- Id., Mehmed efendi. Le Paradis des Infidèles. Un ambassadeur ottoman en France sous la Régence, éd. François Maspero, 1981, rééd. La Découverte, 2004

- Gilles Veinstein (dir. ), Soliman le Magnifique et son temps. Actes des Xe rencontres de l'École du Louvre, Paris, 7-10 mars 1990, La Documentation française, Paris, 1992

- XIXe et XXe siècles

- Histoire de la Turquie contemporaine, Hamit Bozarslan, la découverte.

- Paul Dumont, Mustapha Kemal invente la Turquie moderne, éd. Complexe, 1983, nouv. éd. 1997 et 2006 (ouvrage couronné par l'Académie française)

- Id., Du socialisme ottoman à l'internationalisme anatolien, Istanbul, éd. Isis, 1997

- Paul Dumont et Georges Haupt, Les Mouvements socialistes dans l'empire ottoman, Gözlem-Istanbul, 1977

- Edward J. Erickson, Defeat in Detail, The Ottoman Army in the Balkans, 1912-1913, Westport, Connecticut, Præger Publishers, 2003

- François Georgeon, Abdülhamid II, le sultan calife, éd. Fayard, 2003

- Nora Lafi, Une ville du Maghreb entre ancien régime et réformes ottomanes. Genèse des institutions municipales à Tripoli de Barbarie (1795–1911), Paris : L'Harmattan, 2002, 305 pp.

- Nora Lafi (dir. ), Municipalités méditerranéennes. Les réformes municipales ottomanes au miroir d'une histoire comparée, Berlin : K. Schwarz, 2005.

- Bernard Lewis, Islam et laïcité. Histoire de la Turquie moderne, éd. Flammarion, 1988

- Justin McCarthy, Muslims and Minority. The Population of Ottoman Anatolia and the End of Empire, New York University Press, 1983

- Id., Death and Exile : The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims, 1821-1922, Darwin Press, 1996

- Justin McCarthy et alii, The Armenian Rebellion at Van, University of Utah Press, 2006

- Odile Moreau, L'Empire ottoman à l'âge des réformes, Institut français d'études anatoliennes / éd. Maisonneuve et Larose, 2007 (ouvrage issu d'une thèse de doctorat en histoire)

- Yves Ternon, "Empire ottoman : le déclin, la chute, l'effacement", Ed. du Félin, 2002.

- Gilles Veinstein, Salonique, 1850-1918. La «ville des Juifs» et le réveil des Balkans, éd. Autrement, 1992

- Erik-Jan Zürcher, The Unionist Factor. The Role of the Committee of Union and Progress in the Turkish National Movement (1905-1926) , 1984

- Erik-Jan Zürcher, Turkey. A Modern History, Londres-New York, I. B. Tauris, 2004 [L'empire ottoman de 1780 à 1923]

- Articles

- Olivier Abel, «Le conflit des mémoires. Débris ottomans et Turquie contemporaine», Esprit, janvier 2001

- André Ducellier, «La conquête de Byzance par les Turcs», L'Histoire, n° 35, juin 1981, pp. 39-46

- Henry Laurens, «Comment l'Empire ottoman fut dépecé», Le Monde diplomatique, avril 2003

- V. Monteil, «Les Janissaires», L'Histoire, n° 8, janvier 1979, pp. 22-30

- Gilles Veinstein, «Retour sur la question de la tolérance ottomane au XVIe siècle», in Bartolomé Bennassar et R. Sauzet (dir. ), Chrétiens et musulmans à la Renaissance. Actes du 37e colloque international du CESR, éd. Honoré Champion, 1998, pp. 415-426.

- Id., «Charles Quint et Soliman le Magnifique : le grand défi», in Carlos V. Europeismo y Universalidad. Los escnerarios del Imperio, III, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlo V, Madrid, 2001, pp. 519-529

- Id., «Pauvres et riches sous le regard du sultan ottoman», in J. -P. Pascual (dir. ), Pauvreté et richesse dans le monde musulman méditerranéen, Maisonneuve et Larose, 2003, pp. 199-216

- Id., «De Soliman à Atatürk, les Turcs regardent vers l'Europe», entretien, L'Histoire, n° 273, février 2003, pp. 16-17.

Articles de Wikipédia sur l'Empire ottoman

Géostratégie et expansion – Chronologie – Culture – Sciences et techniques – Dynastie – Organisation – Parlement - Partis politiques (catégorie)

| Articles de Wikipédia sur l'Empire ottoman | ||

|---|---|---|

| Géostratégie et expansion – Chronologie – Culture – Sciences et techniques – Dynastie – Organisation – Parlement - Partis politiques (catégorie) | ||

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 25/05/2010.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité